はじめに:「誰を、どこに、どう配置するか」が未来を決める

経営者の多くは、戦略策定や資本政策、マーケティング施策といった“外向き”の取り組みには注力しています。しかし、いざその戦略を実行に移す段階になると、組織内の「人材配置」が勘や慣習に委ねられている場面も少なくありません。

人材配置は単なる人事オペレーションではなく、経営目標を実現可能な形に“翻訳”する行為です。正しい人が、正しいタイミングで、正しい場所にいる。この原則を戦略的に実行することこそが、企業の競争力の源泉です。

そして今、この“人材配置の戦略化”において、マーケティングの代表的手法「STPフレームワーク」が応用可能であることが注目されています。顧客に対して使われてきたこの枠組みは、実は「社員を理解し、最適な職務にマッチさせる」という人材配置にも応用できるのです。

第1章:STPフレームワークとは何か?

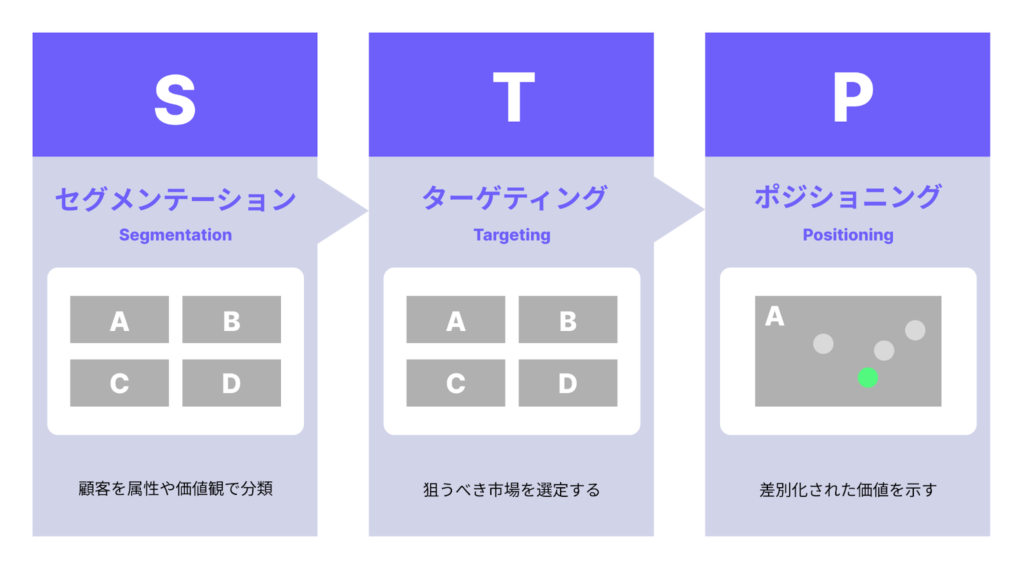

STPとは、Segmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の頭文字をとった、マーケティング戦略の基本中の基本とも言えるフレームワークです。

| 項目 | 意味 | 目的 |

| Segmentation | 顧客を属性や価値観で分類 | 市場の違いを理解し、特性を把握する |

| Targeting | 狙うべき市場を選定する | 資源を集中して投入する対象を明確にする |

| Positioning | 差別化された価値を示す | 競合と異なる独自の立ち位置を確立する |

このSTPは本来「商品やサービスを、どの市場に、どのように提供するか」を考えるためのフレームですが人材を配置する際の“社内マーケティング”に応用することで、配置ミスを減らし、チーム力の最大化に貢献します。

第2章:STPを人材配置に応用する3ステップ

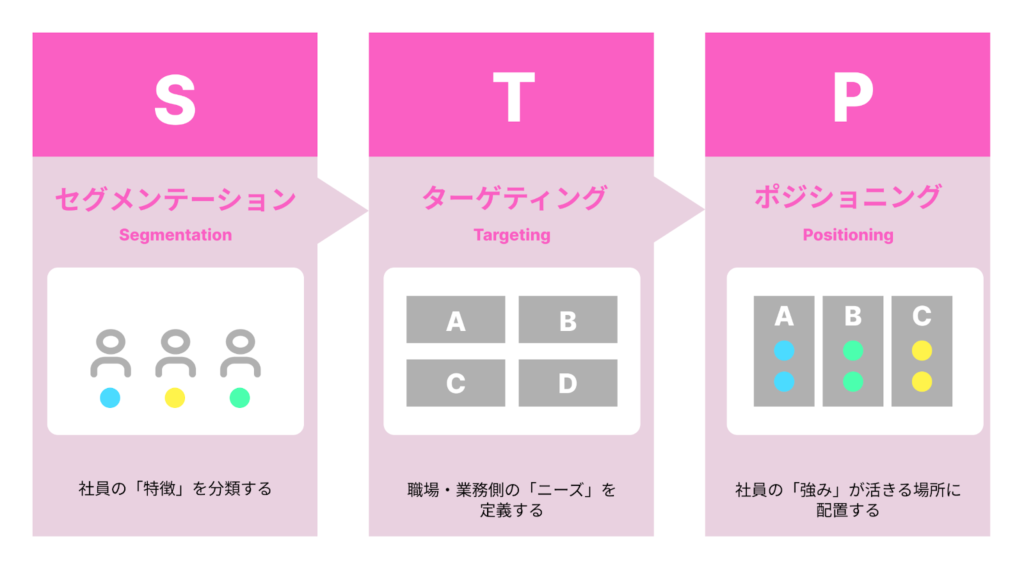

Step 1:Segmentation ── 社員の「特徴」を分類する

マーケティングが顧客を属性やニーズ別に分類するように、人材配置でもまずは社員の特性を多面的に把握・分類します。

分類の主な軸:

- スキル:技術力、語学力、データ分析、営業力など

- 志向:成長志向か安定志向か、挑戦的か保守的か

- 性格特性:内向型/外向型、協調性、リーダーシップ

- 経験領域:業種・部門・ポジションの経歴、成功体験

このステップにより、「今、社内にはどんな“人的資源”が存在しているか」を可視化できます。ExcelやHRMシステム、スキルマップ、社内サーベイなどを活用して、定性的・定量的に把握しましょう。

Step 2:Targeting ── 職場・業務側の「ニーズ」を定義する

次に、部署や業務の側が“どんな人材を必要としているか”を明確化します。

具体的には、職務記述書(ジョブディスクリプション)だけでは捉えきれない、文化的・情緒的なニーズまで掘り下げます

例:

- 新規事業部 → 失敗を恐れない挑戦タイプが必要

- 品質管理部 → 慎重で安定志向の人物が適任

- 営業部 → 協調性がありつつも自己主張もできるタイプ

このフェーズでは「目標達成に必要なスキル」と「現場にフィットする人間性」の両方を定義することが重要です。

Step 3:Positioning ── 社員の「強み」が活きる場所に配置する

分類された社員と、ターゲット化された配置先とを“マッチング=ポジショニング”します。

- この人が活躍できる場所はどこか?

- この部署には、どの特性を持つ人が必要か?

- その配置が、本人・組織・経営戦略にとって最適か?

マーケティングで「商品価値が最も伝わる市場に届ける」ように、社員を「最も活躍できる職場」に届ける。これが人材配置におけるポジショニングです。

第3章:STP型人材配置がもたらす3つの効果

① 配置ミスの減少

データと構造で配置判断が行われるため、勘や属人性に頼った“感覚任せの配置”が減少。結果として早期離職やミスマッチが減ります。

② 納得感の向上

なぜこの人を配置したのか、という意図が明確になるため、配置される側も受け入れる側も納得しやすくなります。これは、エンゲージメントの鍵です。

③ パフォーマンスと意欲の両立

社員は自分の強みが活かされていると実感できると、自律的に動き、成果とモチベーションが同時に向上します。

第4章:STPの実践を支えるツール──スキルパズル

製造業の現場では、「人材配置にSTPを応用する」ことが理屈ではわかっていても、現実には以下のような障壁があります。

- 誰がどんなスキルを持っているのかを一覧化できない(Sができない)

- 業務側の負荷や資格要件が複雑でターゲティングできない(Tが煩雑)

- 結局、属人的な感覚で“この人はここ”と当て込んでしまう(Pが感覚頼り)

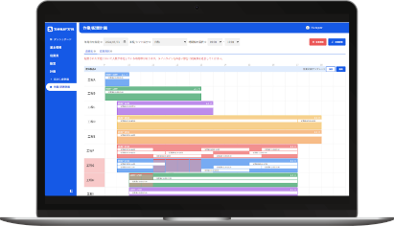

こうした現場の課題を構造化・自動化してくれるのが、フツパーが提供する人員配置最適化AI「スキルパズル」です。

Segmentation:スキルや経験の定量化

- 社員一人ひとりのスキル・資格・志向を「0〜5」などの定量スコアで管理

- スキルマップの属人化を解消し、可視化・共有可能に

Targeting:業務側のニーズも定義できる

- 工程ごとの必要人数・資格・ローテーションルールを事前に登録

- 勤怠や生産計画の変化にも対応し、突発的な再配置にも強い

Positioning:AIによる最適配置提案

- 条件をもとにAIがマッチングを行い、配置案を自動生成

- スキルバランス、相性、負荷の分散、資格条件など複合条件に対応

導入現場では、配置作業時間を6〜7時間→1時間へ削減した実績もあり、STPの実践を再現性高く・継続的に行う仕組みとして有効です。

まとめ:DXで生産性と働きやすさを両立

これまで「STP」は、主に顧客に向けて価値を届けるための理論として使われてきました。しかし、現代の組織では“社員”に対してこの理論を応用することが不可欠です。

「この人が一番輝ける場所はどこか?」

「この職場が必要としているのは、どんな特性の人か?」

こうした問いに、マーケティングの知見で答えること。それが、これからの人材配置のあり方です。